研究室を支える屋台骨

最先端のバイオインフォマティクス研究を支える芳村さんからは、研究室を支える重要な人としてアシスタントの木下さんを紹介されました。このシリーズ初のアシスタントさんですが、キャリアのほとんどを研究室アシスタントとして過ごした筋金入りだとか。研究室アシスタントという仕事について、ネホリハホリしてきました。

インド大使館

(薬師寺▸)なんと、理研でのアシスタント歴が15年になるんですって?

(木下▸)そうですね。2010年から理研にいるので、もうそのくらいになりますね。

どんなお仕事をしているんですか?

いろいろありますけど、最近は「インド大使館」というあだ名がつきました。

なんですか、それは…(笑)?

インドに限らないんですけど、研究室にいろんな国から研究者がくるんですよね。特に最近はインドの方が多くて、今も3人インドの方がいらっしゃって、一人帰ったらまた一人来る、みたいな感じで、大体3人くらい常にいる感じなんですよね。

へぇ。国際的に認知されているんですね。

で、いろんな人がいるわけですけど、事務的なところはほとんど私の方で一手に引き受けている感じになるんです。英語喋れないんですけど。

でも英語が喋れないと、コミュニケーション大変じゃないですか?

最近は、ChatGPTも活用しながらなんとかやっています。というか、こっちは関西弁で喋って、向こうは英語で喋ってという感じが多いですね。いろいろ話ししていると、家族の話とかもするようになって、なんだか仲良くなってしまって。

かなりコミュニケーション能力高そうですね。

そうかもしれません。外国人研究員さんたちと旅行に行ったり、研究員のご両親が日本に来た時には食事に招いてもらったり。あとは、学生のお母さんとLINEで繋がって、近況報告をしたりしてます。

それは、だいぶ頼りにされている感じですね。

だから、「インド大使館」(笑)

アシスタントの仕事とは?

アシスタントさんのお仕事ってどんな内容なんですか?

もう、経理、会計、人事、総務、情報、安全管理など多岐に渡ります。 理研にも所内ポータルサイトみたいなところがあるんですが、そこに書いてあることはほとんどカバーする感じです。

たとえば、比較的わかりやすいのはゴミの廃棄。研究室で出てくるゴミはいろんなものが含まれます。普通に捨てていいものもありますが、特定の手続きを踏まないと捨てられないものもあります。 そういうのを確認して、きちんと手続きに沿って廃棄するように研究室内に周知したり、メンバーと一緒に廃棄場所まで持っていき、総務課の担当者に立ち会っていただいて実際にきちんと処理されているかを確認したり。

あー、確かに。いろいろありますよね。

廃棄以外にも、例えば新しい装置が導入されました、とするじゃないですか。そういう時は、メンバーと業者の話を察知して、設置場所の重量オーバーしていないかを、既に設置されている機器の重量や設置予定ものの重量、希望場所の床の耐荷重に問題ないか図面を見て事前に施設に確認したり。更に大きくて普通の経路では搬入できないものも少なくありません。そういう場合は、搬入用のエレベーターがあるんですが、何t以上はそれを使うように総務課に手続きをしたり、当然トラックで来るのでその差配もしています。さらに、研究室業務として、共通エレベーターを使用するため、ビル内のみなさんに「ご迷惑かけます」メールを2回程送ったります。これは、新規に導入する場合だけではなくて、デモでメーカーさんからお借りする時も同じですね。

そういうことまでやってるんですか。研究員がやっているものだと思っていました。

いわゆるアシスタント的な部分だと、外部からお客さんをお招きしてセミナーを行ったりする場合、謝金はどの予算から出すのか、旅程の手配はどうするのか、なんてこともカバーしています。

ザ・総務な感じですね。ここまでカバーしていると、外から見てても何をしているのかわからなくなりそうですね。

そうですね。実際何年も働いていても、私が何をしているのかわからないと言われたことがあります。「木下さんの仕事はブラックボックス」とか言われると、業務をサボっていると言われた気持ちになりましたね。

それはひどい……

でも、その時嬉しかったのは、ある研究員さんが「ラボが大きなトラブルもなく、きちんと運営できているのは、木下さんのおかげなんだ!」と言ってくださって。 伝票処理だけをしていると思われている方が多いのでしょうかね?

わかってる人は、わかってるってことですね。伝票処理だけと言っても、一つミスが起きれば調達が滞りますもんね。たしかに「いないと回らない」かもしれない。

いろんな分野・世代

今までいろいろな研究室のアシスタントさんを経験されていると思いますが、なにか違いみたいなのありますか?

そうですね。数理・物理系と生物系は、やっぱり雰囲気が違うように思います。

ほう。それは興味深い。

理研だから、というわけではないと思うんですが。物理・数理系の人は、武装している感じがありますね。他人に対して、少し距離があるというか。それに対して、生物の人はもう少しカジュアルにお互いの話を聞いて話をしている感じがします。

なんとなくニュアンスはわかるような気がします。

でも、数理・物理のみなさんも研究の話だったり、交流会みたいな場だとものすごくよく喋るんですよね。

世代もあるんですかね。

それもあるかもしれません。今の20〜30代の研究員は、プログラムもできるし、実験も自分でこなす、そういうマルチな人たちが増えているように思います。そうすると、いろんな人と関わるようになるので、武装しているのかもしれませんが、完全武装っていう感じではない感じはありますね。

たしかに、特にプログラミングに関しては早い段階で多少の教育がされるようになっているので、僕らの世代とは雰囲気が違うかもしれませんね。

アシスタントから研究者をみて

アシスタント以外のお仕事もされたりするんですか?

研究室にもよりますが、あります。 以前いらっしゃった研究員の方が、「こんなに楽しい世界はないから、一緒にみよう」って言ってくれたんです。それでニワトリの胚を見せてもらったり、DNA抽出だったり、最低限のベンチワークを教えてもらいました。 でも、研究者って大変ですよね。培養実験しようと思ったら、数週間先まで見通して始めないといけない。日々状況が変わるからそれに合わせて調整していかないといけない。しかも、それがエンドレスですから。

そうですよね。ベンチワークは楽しかったですか?

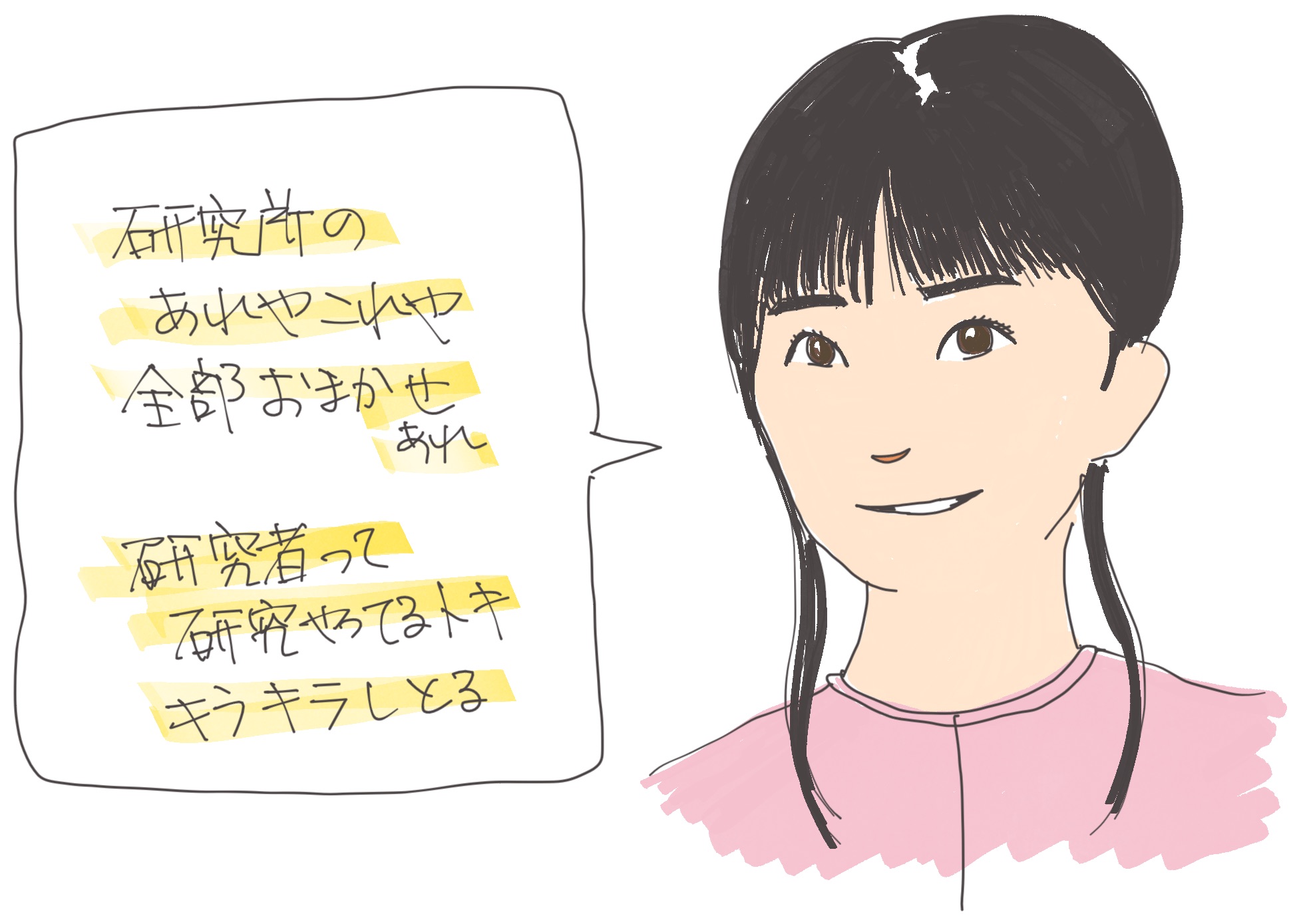

むっちゃくちゃ楽しいですね。でも、研究員さんって、研究してる時とか研究の話をしているときが一番美しいんです。キラキラしてる。

好きなことやってる感・満載ですね。

私は、ずっと大学や研究所のアシスタントとしてやってきていますが、こういう人たちに囲まれて仕事ができるのは大変うれしいですね。

編集後記

会社を辞めて初めて気づくことの一つが、いかに会社がいろいろやってくれていたか、ということです。税金関係の手続きや支払い、経理処理、申請関係などなど。一見ひとつひとつはさほど大変ではないように見えるのですが、いざやろうとするとさっぱりわからない……なんてことも少なくないと思います。こういう部分をカバーしてくれているのが、理研でいえばアシスタントさんだったり、事務の皆さん。キラキラしている研究者の裏側にこんな人たちがいることを忘れてはならないな、と思いました。