自動化のその先へ

高専からBDRに来て自動化を研究している芝井さんから紹介されたのは、高専出身仲間だという田中信行さん。田中さんには以前「濡れ」を測る装置を見せていただいたことがあるんですが、今回はいきなり微細加工用クリーンルームに案内されました。

バイオロジーなのに微細加工クリーンルーム?

(田中▸)ガウンに着替えてから入ってください。部屋の中にチリが入らないようにしているんです。部屋の中には微細加工の設備と微小計測の機器がそろっています。わかりやすいところでいうと顕微鏡類、特に物体の表面の形状を測定するデジタル顕微鏡ですね。こちらのAFM(原子間力顕微鏡)はタンパク質の構造や生体分子の運動を観察したりします。

(薬師寺▸)こっちの真空装置っぽいのはなんですか?

リソグラフィの装置です。光と電子線を使って、物質の表面を露光させることでパターンを形成するためのものです。光には回折限界といっておおよそ波長より小さいものは作れないという性質があるので、うちでは大体1μm以下のものを作る場合は電子線を使っています。

そんな小さな何を作るんですか?

細胞を一つだけ閉じ込めたり、細胞を1列に並べる、シートを作るといったことを空間的に制御するためのマイクロデバイスを作ったりします。

めちゃくちゃ小さい実験装置を作って、それがきちんと作れたかどうかを観察して、というのをこの部屋の中でやるんですね。

そうです。スケールがものすごく小さくて、チリや温度、湿度なんかが非常に重要になってくるので、クリーンルームなんです。カメラや音のセンサーもあります。

カメラは分かりますけど、音はなんでですか?

さすがに24時間この中にいるわけじゃないので、装置トラブルでアラームが鳴った時とかわかるように、です。

なるほど。

では、次の部屋に行きましょう。

大阪の町工場で作ってそう!?

なのに日本で生物学実験の自動化が進まないワケ

研究の自動化というテーマでも研究しているので、この部屋には実験自動化用のロボットがあります。

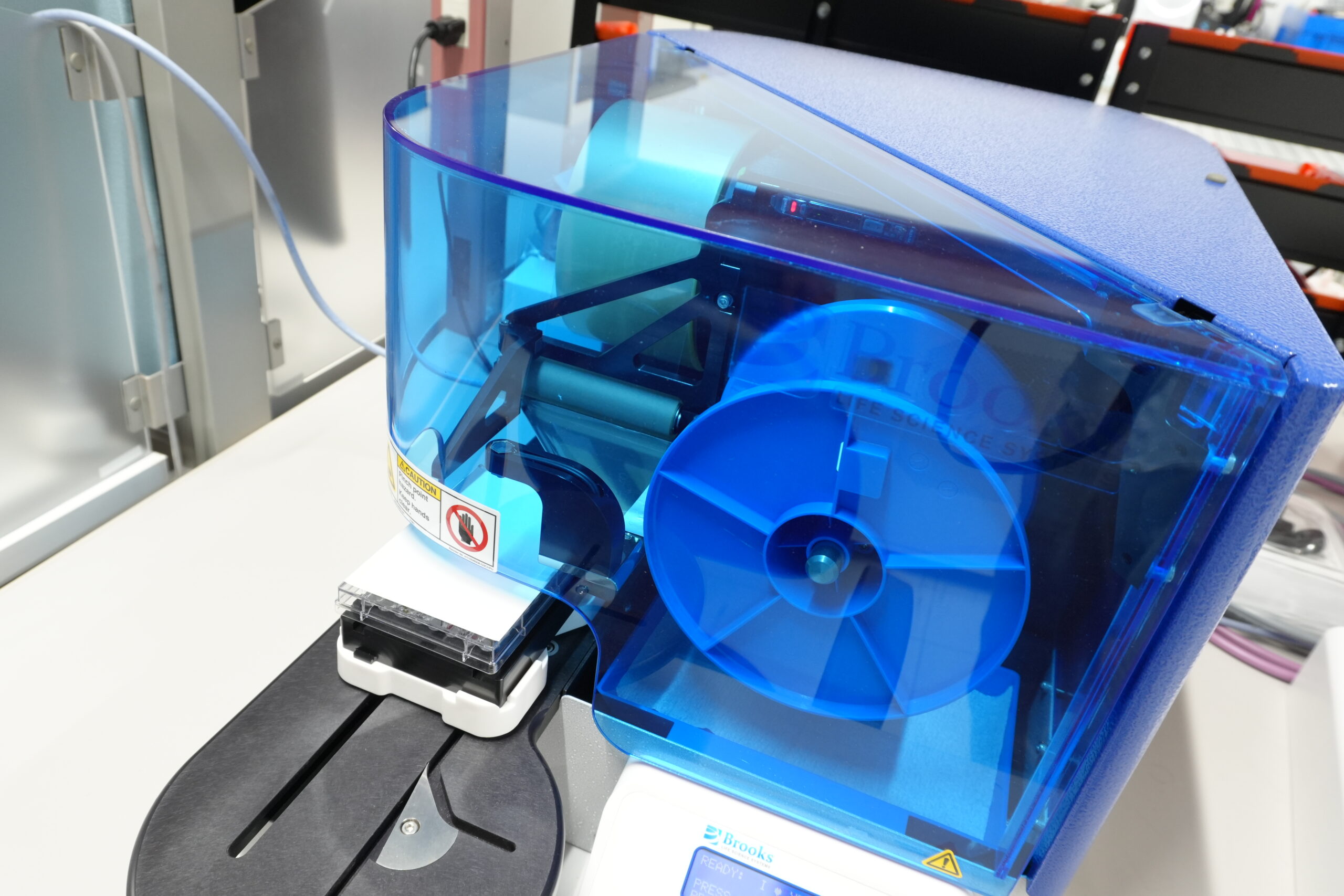

これは96穴プレートにシールを貼るロボ、こっちはその貼ったシールを自動で剥がすロボです。ピーラーともいいます。その隣は、自動の遠心機。ここにプレートを置くと、ヒュッと中に取り込まれてあとは自動で遠心分離してくれます。

これらは、それぞれの機能を持っているわけですけど、この装置間の移動は、またロボがやる感じですか?

そうです。今はそれぞれの装置の連携を取るための準備をしているところです。大阪大学からプログラミングが強い学生さんが来てくれていて、制御ソフトの開発をしています。通信で動かすんですけど、うまく通信できるかどうかなど、通信プロトコルを工夫しているところです。

それにしても、シールを貼る、剥がすロボというのは知らなかったなぁ。特に剥がすのはどうやってるんですか…?うまくやらないと、ポテトチップスの袋を開けるのを失敗したときみたいになりそう…

それがうまくできていて。ここに剥がすときに使うシールのロールがあるんですけど、プレートが入ってくると、このシールをペタっと剥がしたいシールの上に貼るんですよ。そのあと、横向きに巻きとっていくとうまくペロペロとめくれていく仕組みです。

賢い。ガムテープ方式だ。

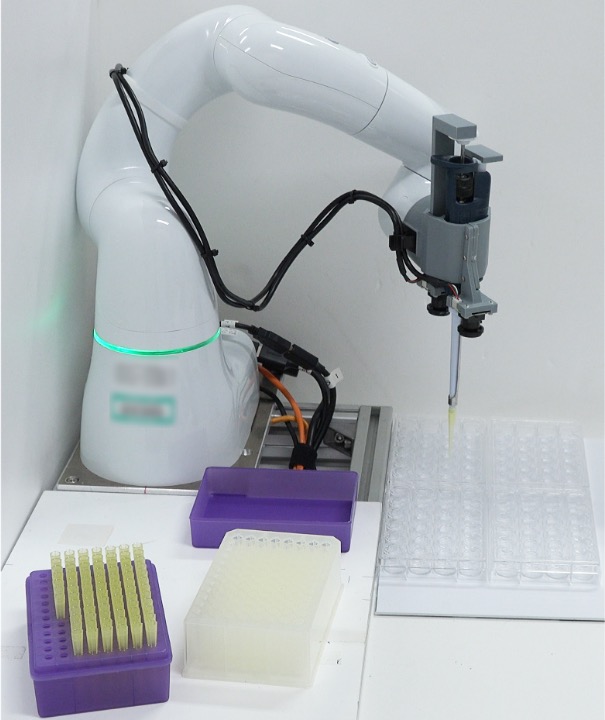

このロボたちはいわゆるロボットっぽい形じゃなくて、ある機能や役割に特化したものですが、もちろんロボっぽい腕のロボもあります。

これカワイイ!

でしょー。こいつがまた健気に働いてくれるんですよね。しかもカワイイだけじゃなくて、この腕型ロボは非常に量産化に最適化されているように思います。おそらくメーカーがターゲットにしているのは、工場とか数百台単位で使うところなんだろうと思います。

自動車メーカーとかですかね。

日本だと製造業ということになるでしょうね。けど、欧米だといわゆるメガファーマと呼ばれるところが、実験自体をオートメーションするというのは随分前からやられています。なので、ライフサイエンス用の自動装置やロボットというのも開発が進むんです。日本にはドラッグラグと呼ばれる新薬の承認の内外時間差がありますが、ラボオートメーションラグともいえるものもあります。

そういえば、さっきのシールを貼る・剥がすロボも外国製ですね。発想は「大阪の町工場」っぽいのに。

実際作れると思いますよ、東大阪なんかの技術力があれば。でも彼らは日本にそういうマーケットがあると認識していないので、参入してこないんですよね。

「作りましょう」って言えば作れちゃうけど、そのあと大量に売れるわけじゃないから、一品ものになっちゃいそうですね。

装置が外国製だと、インテグレーションもかなり自前でやる必要があるので、大変ですね。

そうか、装置メーカーはいろいろある。でもそれを繋がないと自動化が進まないんですね。

結局、海外に問い合わせることになるので、どうしても遅れがある現状です。あと、規格の問題もあります。

ロボ間の共通のプロトコルとかですね。

装置やロボは多岐に渡りますし、開発を進めているラボもたくさんあります。そういう多様性を認めつつ、多くの取り組みをスムーズに結ぶための標準化が必要です。

IEEEみたいなのをEUがとっとと作っちゃいそうな話ですねぇ。「あるある」ですね。

自動化が新しい生物学を作る?

共同研究のようなことが多いんですか?

そうですね。あるプロジェクトでアンケートを取ったことがあるんですが、「自動化の技術があるのはわかるけど、どう活用したら良いかわからない」「どういうメリットがあるのかわからない」と言った意見がかなりあったんです。

確かにねぇ。イメージわかないかもしれないですね。

そこで、科学的興味や課題などお聞きして、効果的な自動化のソリューションを提案しています。もともとはロボット工学の研究室にいて、「医工連携」の一環で医学部に行って、今はライフサイエンスの研究所にいます。なので、サイエンスとテクノロジーの橋渡しができたらいいな、と思っています。

両方わかるといろいろ提案できることもありそうですね。

ライフサイエンス系では、技術はツールとして使うことが多いので、自分が持っているアセットや知見などを出し惜しみせずお話ししています。とはいえ、自動化には別の側面もあるようにも思うんですよね。

別の側面というと?

たとえば、生物学の実験だと、何日目にこれします、何日目にあれします、ということを決めて実験を進めますよね。でも、この「日」というのは、人間の決めた単位ですよね。

確かに、細胞にはあまり関係ない話かもしれない。単純に作業工程によるだけの場合もありますよね。週末に作業がかからないように、とか。

細胞にとっては週末なんて関係なくて、ある遺伝子が発現したら次に進む、ということなんじゃないかと思うんです。しかも、彼ら細胞はそんなルールを定義すらしていない状態で、自律的、自発的にいろんなことを起こしている。これが彼らの自然な状態なんじゃないかと思うんです。

そこに人間が勝手な物差しをはめているだけ、と。

人間が介在していることで、本来の状態とは別の結果を産んでいるのかもしれない、とも考えられます。自動化や自律化を進めることで、人間が介在しない、より自然な状態で実験を行うことができる可能性があると思うんです。

自動化は単純に、生産性向上という側面だけではなく、新しい生物の解釈を生んでいくのかもしれませんね。

編集後記

生物はいろんなことに適応していくのですが、実験に使う細胞も餌(培地や成長因子)を与えられ続けて、それに適応しているので、それはある意味、家畜化しているとも言える。観察していること自体がすでに介入だ、という話が昔受けた物理学の授業であったような朧げな記憶が蘇ってきました。人間が介在することですでに自然の状態ではなくなっているとしたら、自然観察はどうあるべきなのか、考えさせられました。