アウトリーチ活動報告 (2020年8月~2022年6月)

コミュニティセンターでのイベント、オンラインの一般公開イベント、中高生のための特別授業などを行いました。恐竜、ゲノム編集、新型コロナウイルスなどの話題も。

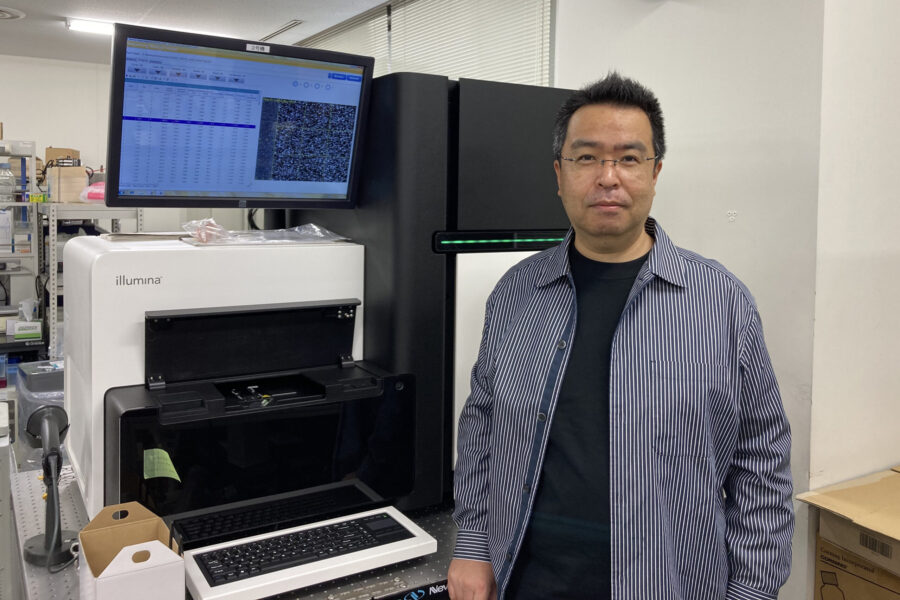

DNA解析が革新する生物学

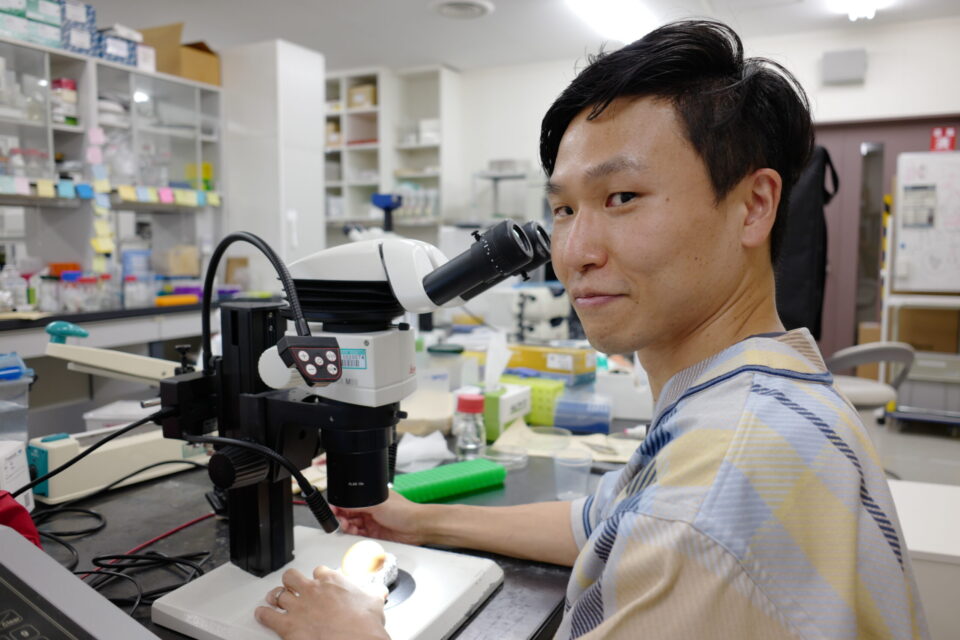

今回は、神戸でNGS(次世代DNAシーケンサー)を中心に、コアファシリティとして神戸理研の研究を支える西村さんを、同じくコアファシリティとして研究基盤を支えている阿部さんから紹介されました。NGSは、多くの分子生物学で欠くことのできないツールになってきているけれど、BDRのコアファシリティではどんなことをしているんだろう。

Vol.11 – 2022年 夏

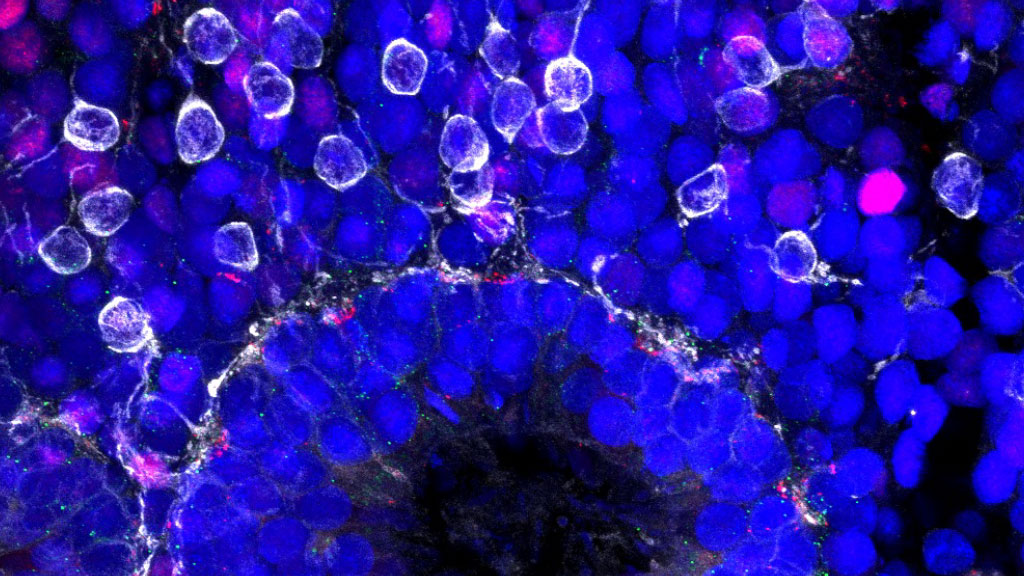

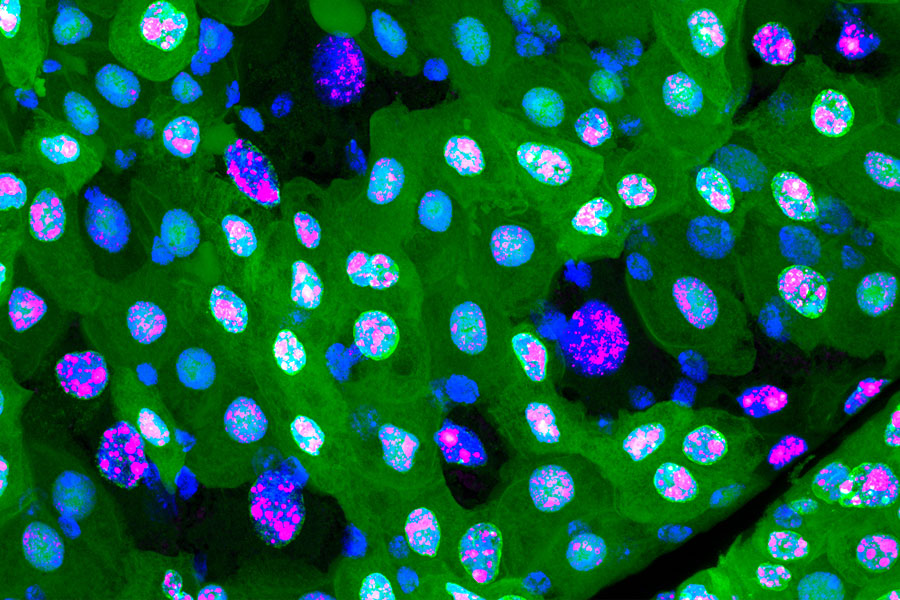

迷路と洞窟?!

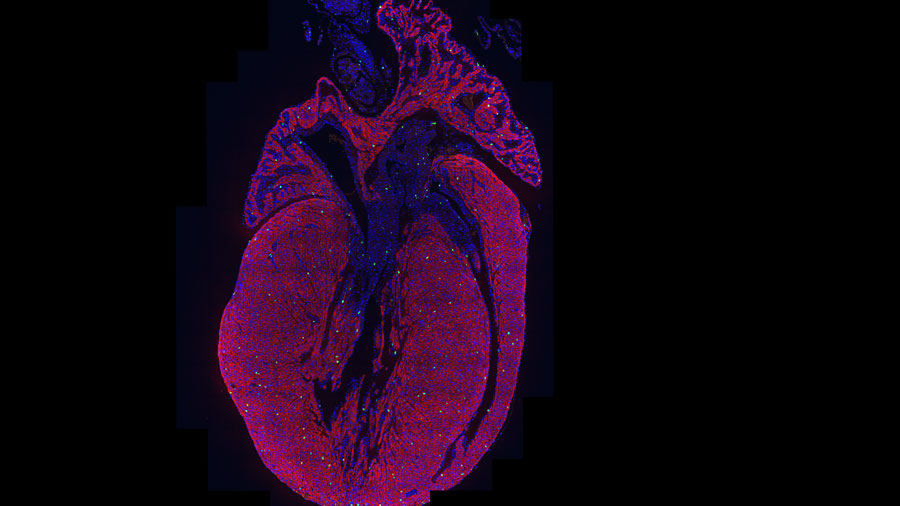

これは、生まれたばかりのオポッサムの心臓。オポッサムはカンガルーと同じ有袋類で、生まれてから2週間以上心臓の再生能力を維持しています。これはほ乳類最長なんです。緑の細胞が今まさに増殖しています。

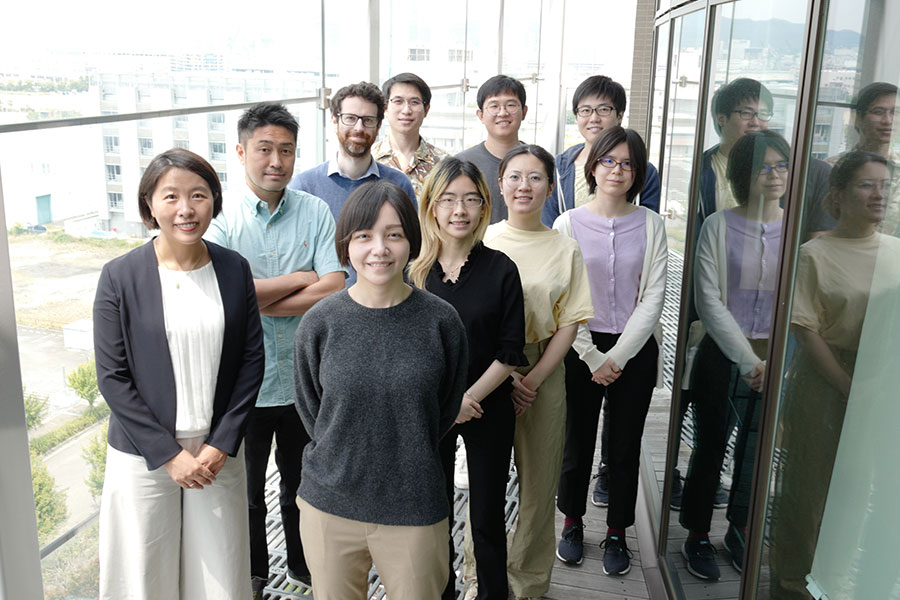

脳エピトランスクリプトミクス研究チーム

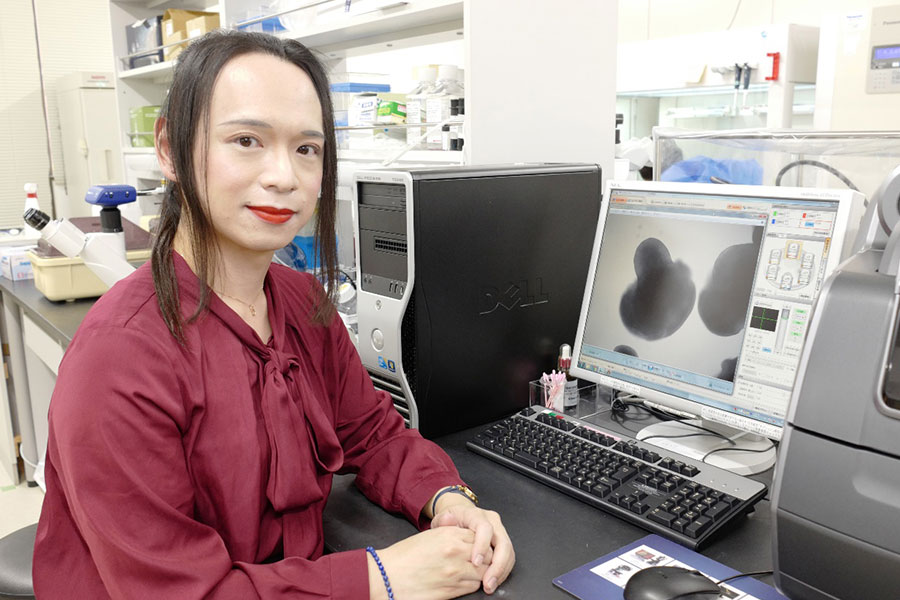

2021年4月に発足した脳エピトランスクリプトミクス研究チームのチームリーダーとして着任した王丹(おうたん)先生。中国出身で高校生の時に短期交換留学生として初めて来日しました。その後、東京工業大学への進学を機に再び来日し […]

最新の研究成果

進化と発生、生命と分子の誕生の謎、生態系のダイナミクス、ウィルスやタンパク質の構造変化、暗黒の細胞死の発見、オジギソウ駆動型バルブ、オポッサムの心筋再生能、ロボットとAI、父親の子育てを支える神経回路など。2022年3月から6月までのプレスリリースと論文ニュースからご紹介します。

数理で読み解くカタチのフシギ

全ては心のままに……という坂口さんからご紹介いただいて、今回インタビューすることになった大塚さんが所属する発生幾何研究チームは、いきものを研究する理研BDRで生物系出身ではないチームリーダーが率いるチームの一つ。数字や数 […]

進化と発生の揺らぎ?

今回は、理研BDRで恐竜の研究をしている江川さんからのご紹介で内田さんにインタビューをしました。体がどうやってできるのかということを進化と発生の観点から研究されているそうですが、どうやら研究対象がメダカだそうで、まずは水 […]

夢見る夢への夢の研究

山田陸裕(合成生物学研究チーム 上級研究員) ✕ 兵庫県立長田高校 人文・数理探究類型9期生 私たちは1年生の冬から始まる探究活動に向けて、様々な分野のスペシャリストの方から講義やインタビューを通してお話を伺いながら、探 […]

先端科学を支える先端技術

神経幹細胞の分化タイミングを通して生き物の時間を理解しようとしている呉さんから紹介されたのは、研究の基盤を技術で支える阿部さんでした。かなり昔からあるラボの所属だと聞いてきたんですが。そうです。通称LARGEです。Laboratory for Animal Resources and Genetic Engineeringの略で、LARGE。なるほど。マウスの飼育管理と、理研を含めた主に国内の研究者と共同開発で遺伝子改変マウスを作るということもやっています。

発生・再生研究棟 7階からの眺望

神戸キャンパスから約18km西の海上、本州(右)と淡路島(左)を結ぶ「明石海峡大橋」(橋長3,911m。吊橋としては世界二位)。橋の手前に見える岬の右側には、古代の神戸港「大輪田泊(おおわだのとまり)」があったとされる。

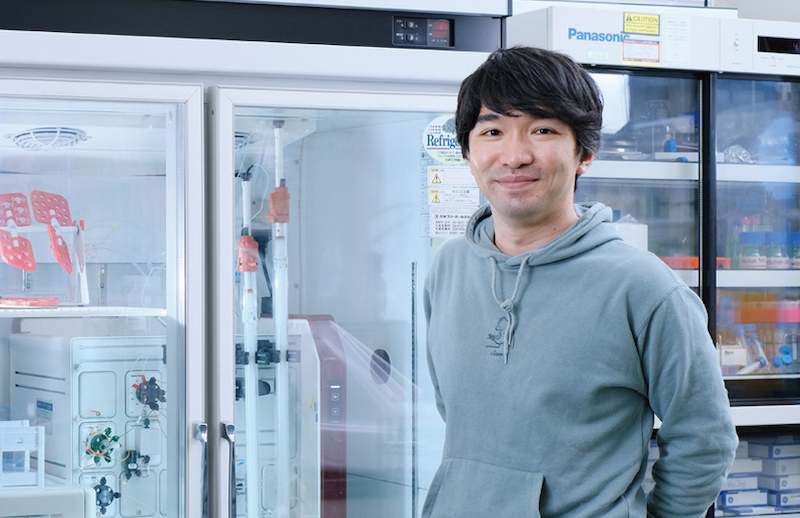

栄養応答研究チーム

前任地である東大を離れ、2021年4月に新たに栄養応答研究チームのチームリーダーとして着任した小幡史明先生。ショウジョウバエを用いる研究人生は、細胞死分野で有名な東京大学薬学部の三浦正幸先生の研究室での博士課程から始まり […]

Vol.10-2022年 春

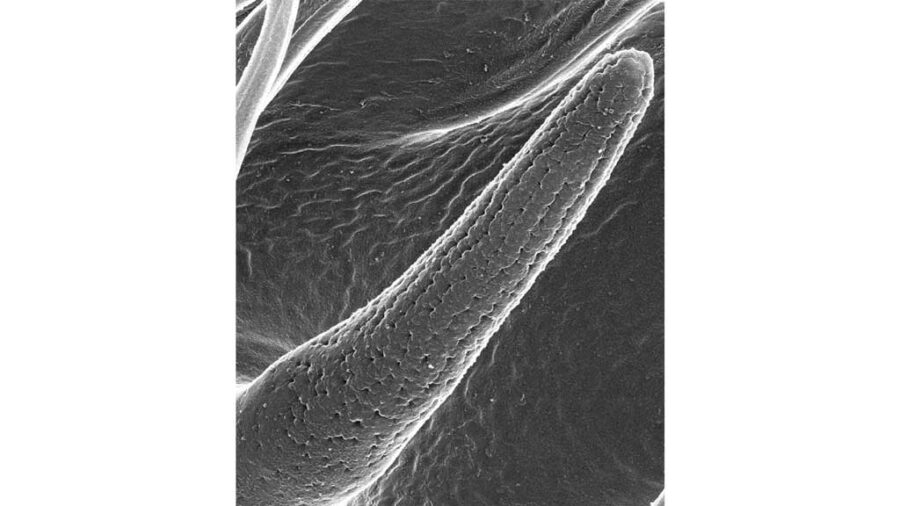

ベビーコーンが生えてきた? 実は・・・

これは、ショウジョウバエの頭部にある嗅感覚毛の電子顕微鏡写真。匂いのもとであるナノメートル(100万分の1ミリ)サイズの匂い分子は、毛の表面にある微細な穴(ナノポア)を通って中の神経を刺激します。一方、マイクロメートル(1000分の1ミリ)サイズの塵(ちり)やウイルス粒子はこの穴を通れず体内に侵入できません。

構造生物学で生命の起源にアプローチ

クライオ電顕を使って転写複合体の構造解析をしている江原さんからご紹介いただいたのが今回の八木さん。構造生物学というのはタンパク質の構造を決めた後にどういうストーリーになるのかというのが結構面白いので非常にワクワクしながら […]

ヒューマノイドロボットがライフサイエンス研究をクリエイティブに躍進させる

落合幸治(バイオコンピューティング研究チーム 研究員) ✕ 兵庫県立北条高等学校 自然科学部 iPS細胞を用いた再生医療の進展が期待されています。しかし、iPS細胞の培養は経験と勘を頼りにしている部分があり、それを解決す […]

Vol. 09 – 2022年 冬

水色のハンモック? 実は・・・

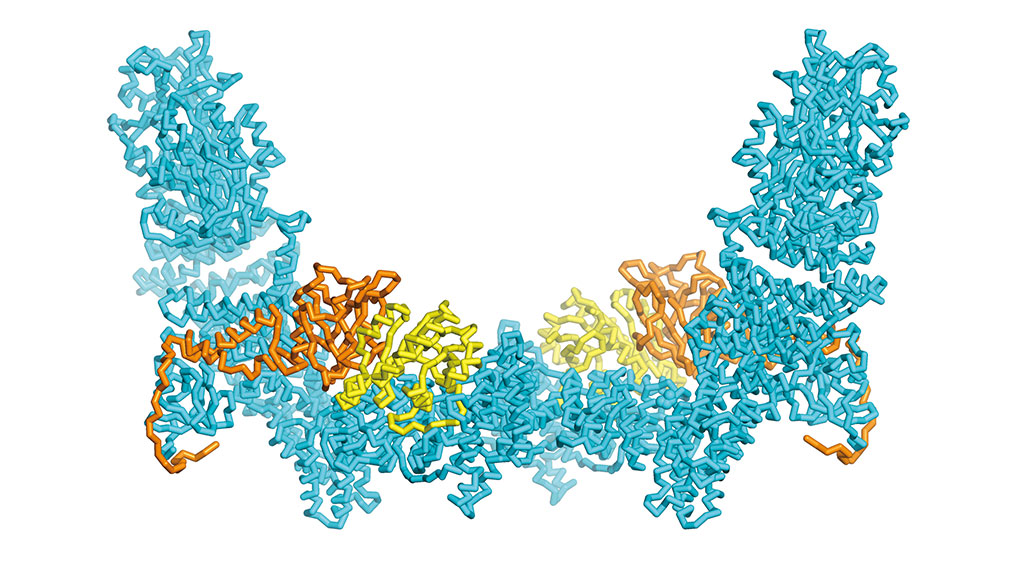

これは細胞の移動や成熟に関連するタンパク質(DOCK:シアン)と、それを調節するタンパク質(ELMO:オレンジ)、さらにここからの信号の伝達に必要なタンパク質(Rac:黄色)がどのように結合しているか解析したCGモデル。からだの中ではいろいろなタンパク質が相互にくっついたり離れたりして、生命活動を維持しています。

理研BDR-大塚製薬連携センター 神経器官創出研究(特別プログラム)

理研BDRと大塚製薬は、発生・再生学、生命システム学などに基づく疾患メカニズムの探索と創薬への応用に向けた共同研究を行い、独創的な成果の創出を図るため、連携センター(RBOC)を2016年に設立しました。2020年6月に神経器官創出研究プログラムが設置され、坂口秀哉が研究リーダーとして着任しました。

Follow the heart

今回の木村研の坂口さんは平谷研の大字さんからご紹介いただきました。シュッとした見た目のわりに、直感で物事を決めたりするところがあって意外でした。直感派とでも言えばいいか。心臓の研究をされているけれど、その決め方もすごく直 […]

集束イオンビーム走査型電子顕微鏡

理化学研究所 広島大学共同研究拠点

集束イオンビームによる表面加工と、物質の表面を観察する走査型電子顕微鏡を組み合わせた装置。細胞や組織をスライスしながら断面撮影し、得られた連続画像をコンピュータで三次元再構築することで、細胞内の構造物とそれを取り巻く環境を丸ごと観察します。

脳科学者に聞いた!性格とホルモンの関わり

高橋佳代(健康・病態科学研究チーム 上級研究員) ✕ 兵庫県立神戸商業高等学校 理科研究部 神戸商業高校には情報科・会計科・商業科の3つの学科があり、パソコンを使用する授業がたくさんあります。例えば、情報科では実際にパソ […]

生命と遺伝子と時間と

DNAの構造について意外な方法で研究を進めていた大字さんから、おもしろい研究をしている外国人研究者として今回の呉さんをご紹介いただきました。(聞き手:薬師寺秀樹)

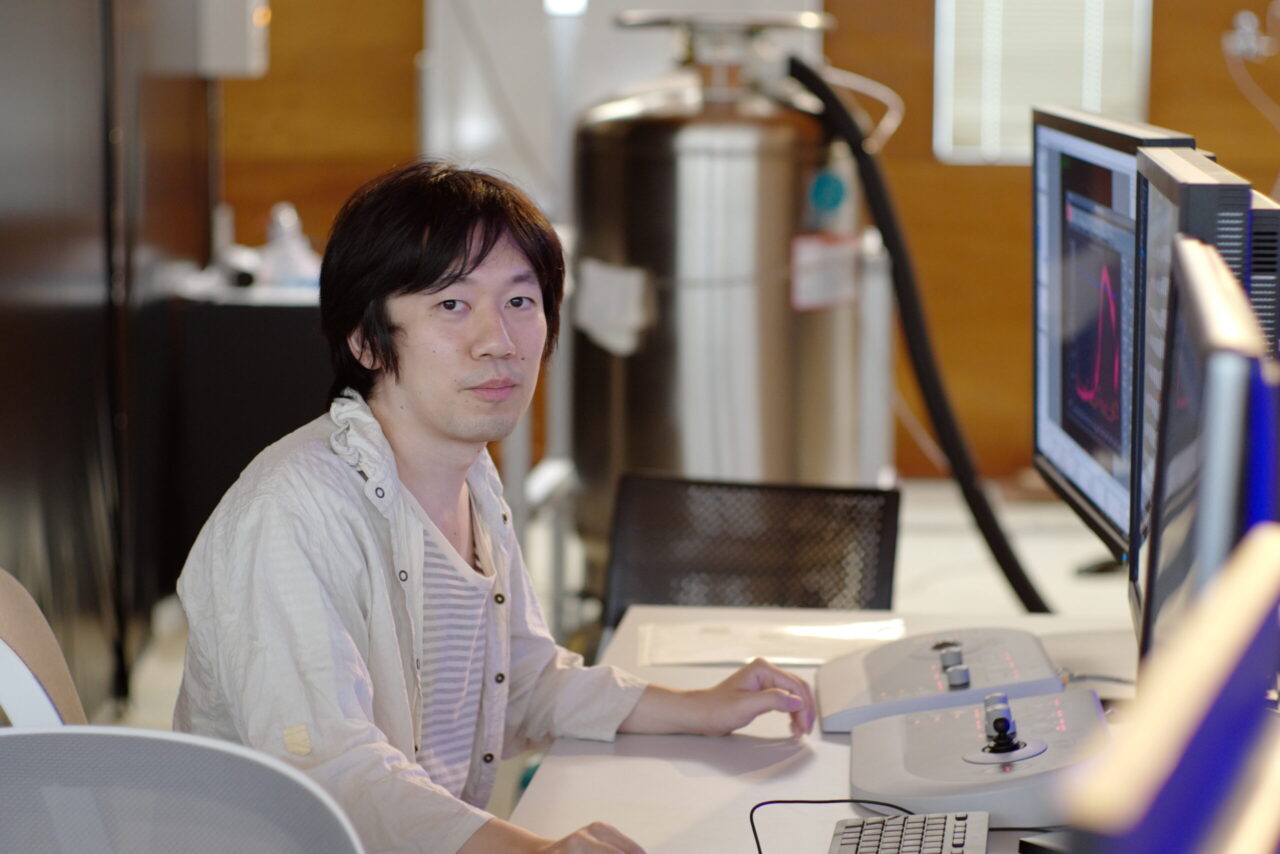

巨人の肩に乗る-クライオ電顕の躍進

超速い酵素やペプチドライブラリーの和田さんが紹介してくださったのは、クライオ電子顕微鏡の江原さん。サイエンスの話が面白かったので、記事はそちらにフォーカスして構成していますが、実はお話の中には理研で進めている産学官の共用の話もありました。

田中先生のポケット

理研の生命機能科学研究センターに田中陽先生という研究者がいる。私は広報室でプレスリリースを担当しているが、田中先生が主宰するラボからはとにかくよくプレスリリースが上がってくる。新しい申請が来るたび、私の頭の中には条件反射 […]