生化学反応の基礎と応用

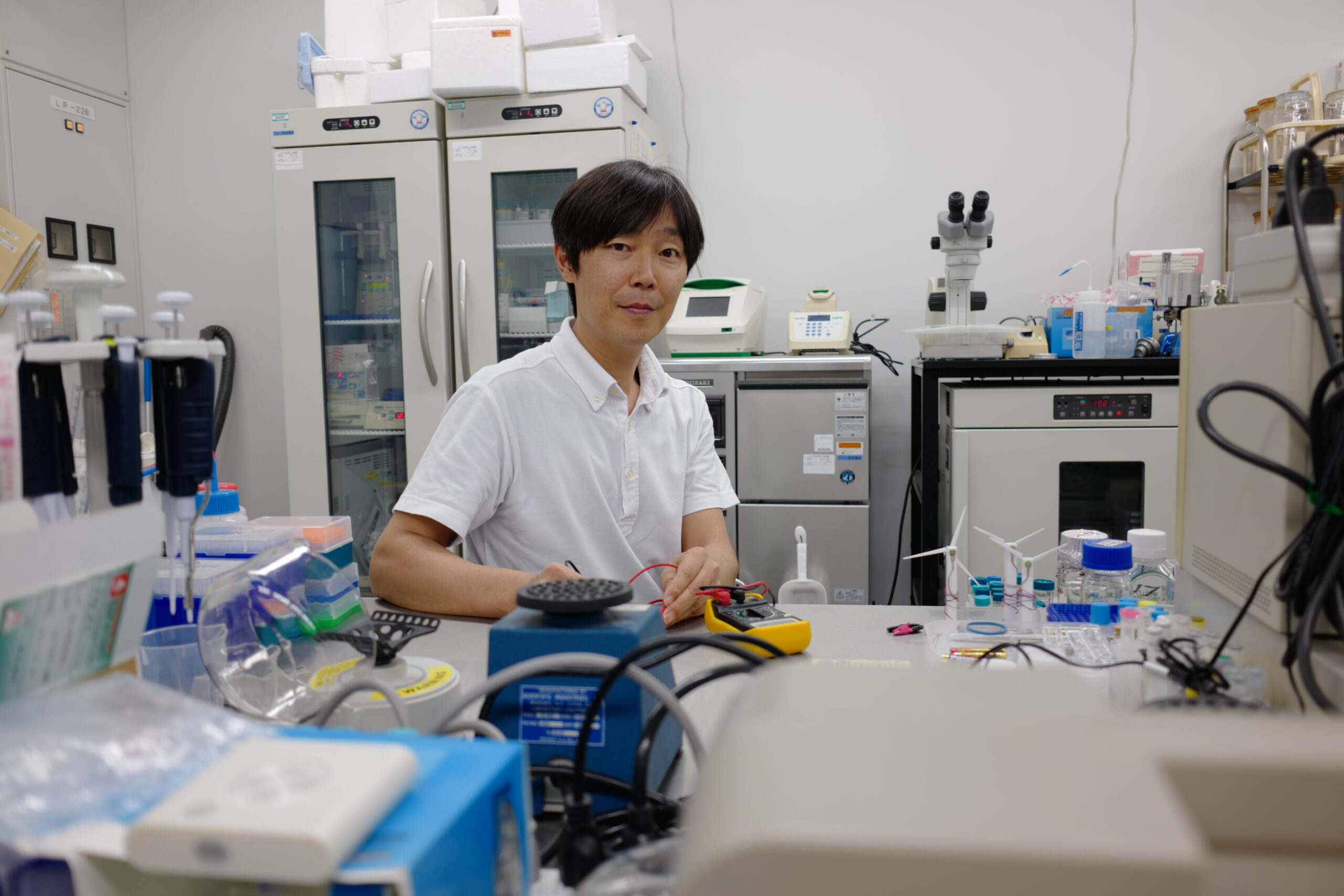

今回のゲストは鉄の研究者中村さんから横浜繋がりで美川さん。BDRの拠点はいくつかあるけれど、神戸と横浜は分野が異なっていて、趣が違うので、たまの横浜の人インタビューが結構楽しみ。さてさて、今日はどんなお話になるのやら…。

Vol. 05 – 2020年 秋

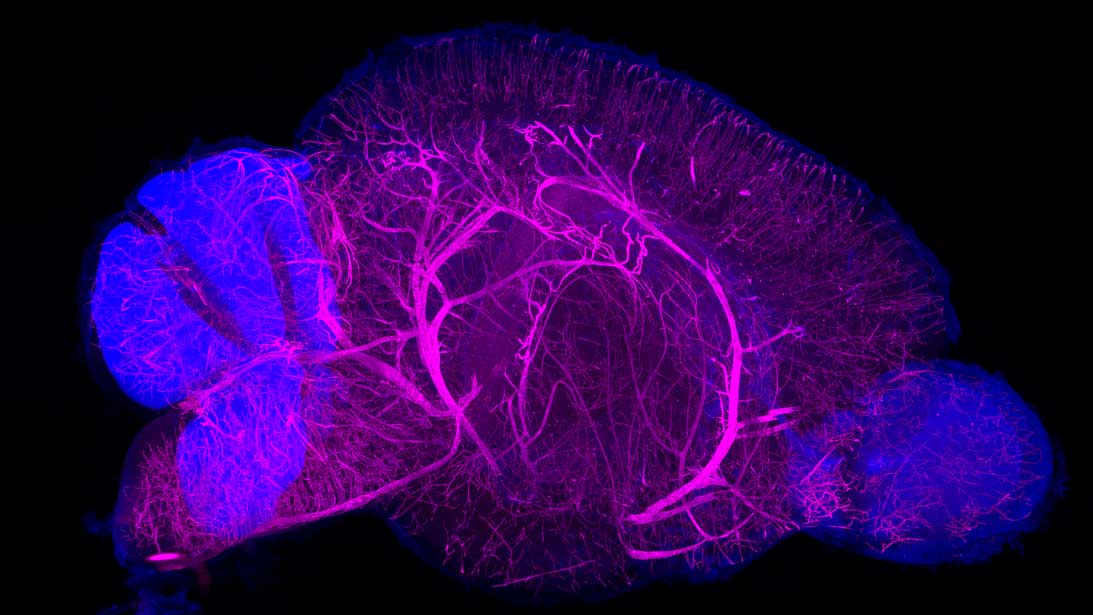

お花が満開の草原?

実は…

これはショウジョウバエ胚の表面から細胞が陥入していく様子。緑色は細胞膜を、マゼンダは核を表しています。でもこの陥入は発生が進むと元通り表面に戻っていく不思議な構造です。

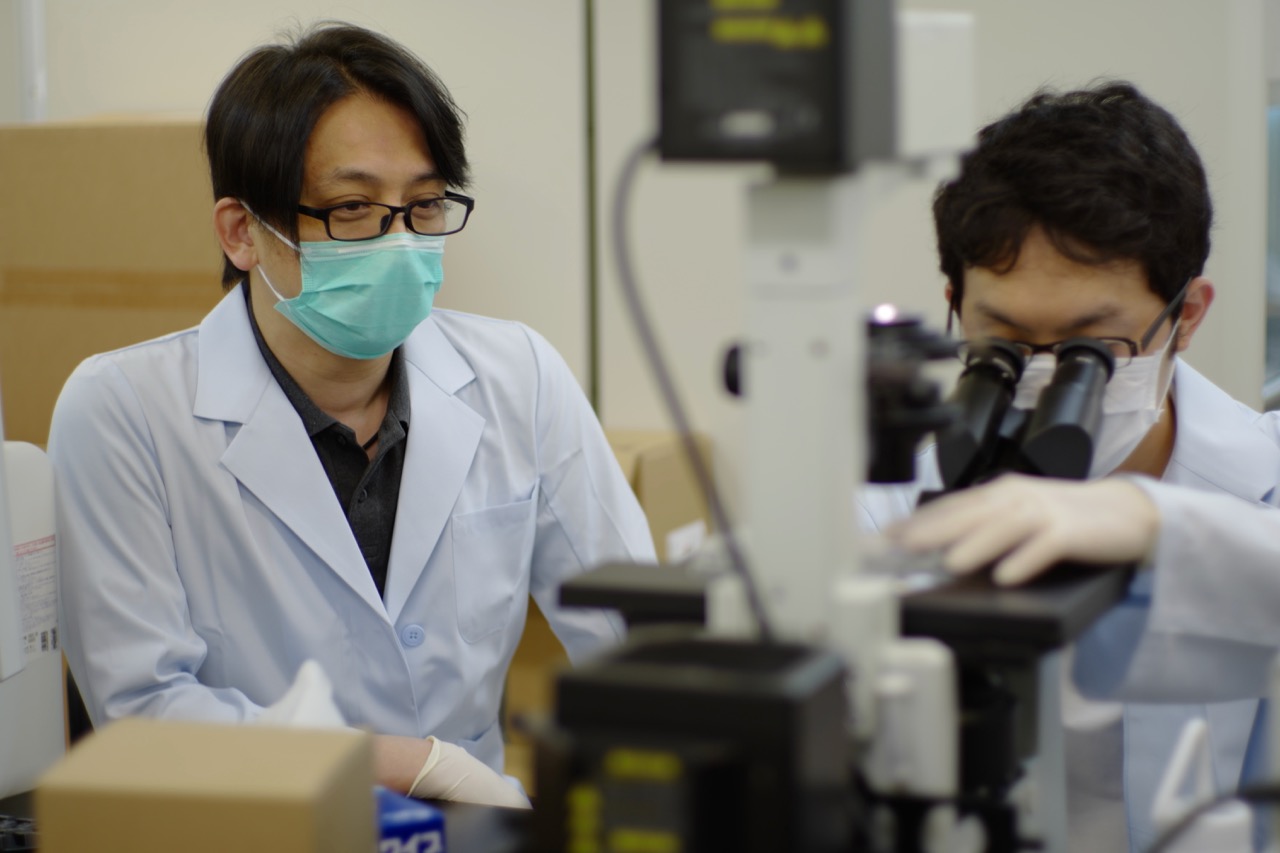

臨床橋渡しプログラム

最先端の基礎研究と臨床の融合を目指す「臨床橋渡しプログラム」。現在このプログラムでは、臨床医としての知識や経験を持つ2人の研究リーダーが、病気の理解や再生医療の実用化を目指して研究しています。今日はその2つの研究室を紹介 […]

最先端研究の「縁の下の力持ち」

今回ネホリハホリするバイオインフォマティクスの専門家、芳村さんには、自動化の神田さんからたどり着きました。膨大なNGS(次世代シーケンサー)からのデータをバシバシさばく縁の下の力持ち。男性が多いシステム関係の職場で働く女性ということで、いったいどんな人なんだろう?とワクワクしています。さてさて…。

毒にも栄養にもなる鉄のおはなし

今回は横浜の中村さん。なんだかきちんとスライドとか準備されていて、とてもありがたいのだけど、これまでゆるーくお話を伺ってきたので、ちょっと腰が引け…。あ、お茶。烏龍茶ですか。ありがとうございます。では、さっそく…。

低エネルギーの光で体の中をみる

筑波大学附属駒場高等学校関西地域研究28班のみなさんが、神隆チームリーダーに光で体の中を観察する技術について直撃インタビューしました!今や、日本では二人に一人が生涯で一度はがんにかかります。また、日本の死亡者の3人に1人はがんが原因で亡くなっています。神隆さんの研究室では、細胞内での分子の動きや組織内での細胞の動きを可視化するための光る超微粒子の開発や、がん細胞の早期検出に向けた研究など、現代社会において、最先端かつとても重要な研究を行っていることから、興味を持ち、お話を伺いました。

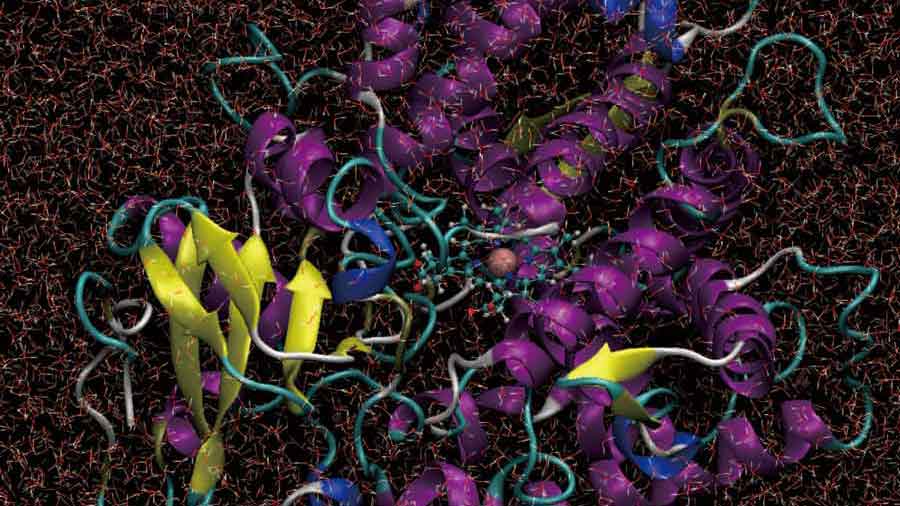

Computational work to see the structure of DNA

今回は英語でのインタビューになったので、全編英語の記事です。でも、できる限り簡単な英語を目指したので、ぜひ挑戦してみてください。

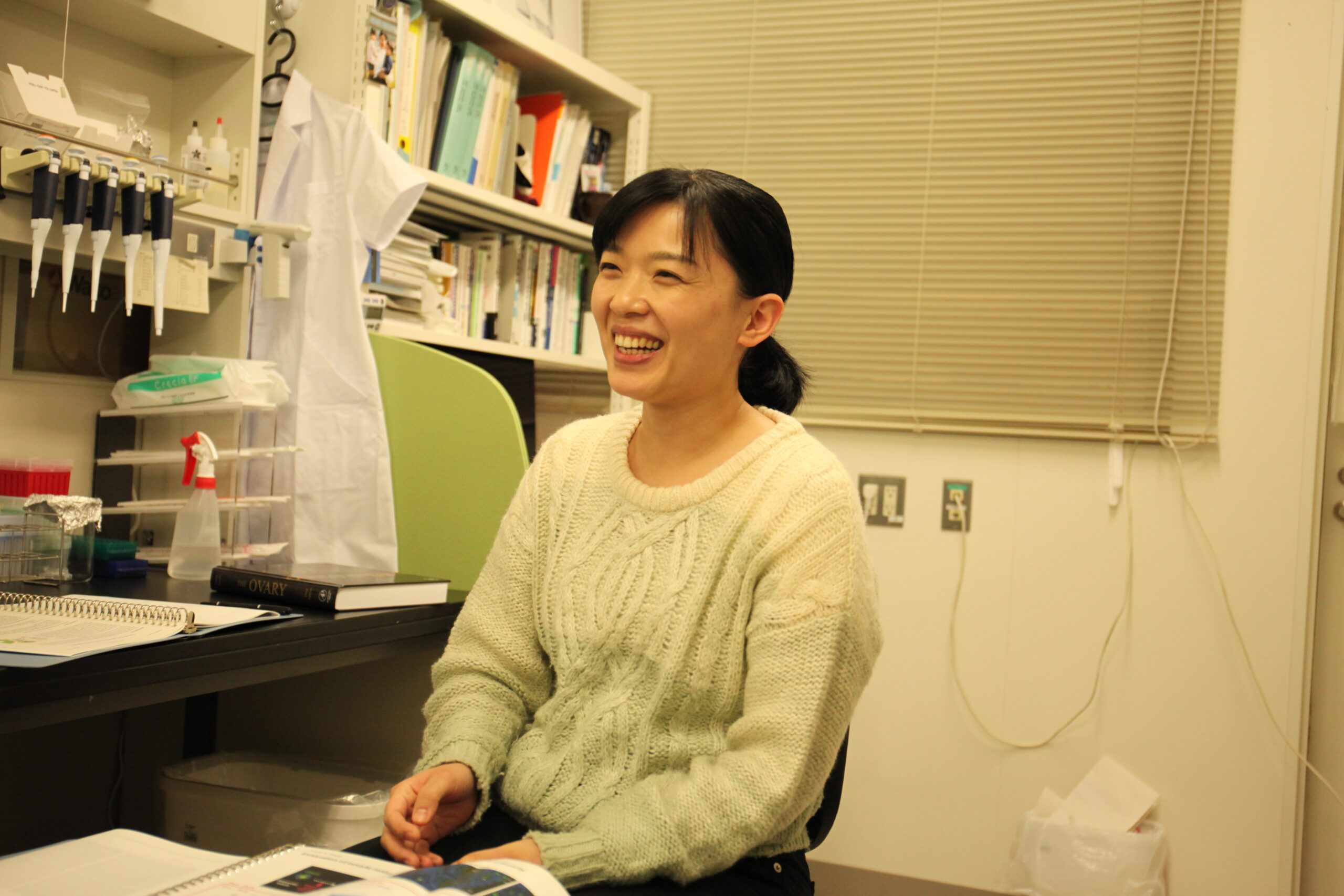

卵子の方が精子より複雑

今回は、以前インタビューをした後藤さんの紹介で、高瀬さん。とはいえ、何をしている人なのか、どんな人なのか、本当に全く予備情報がない状態でスタート。またまたどうなることやら…。

Vol. 04 – 2020年 春

創薬専用スパコン「MDGRAPE-4A」でシミュレーションした水溶液中でゆらゆら動く分子のスナップショット。大きな分子はCYPタンパク質とヘム、小さい折れ線は全て水分子。

新しいサイエンスのカタチ

今回ネホリハホリすることになったのは実験ロボット「まほろ」を操る神田さん。まほろが実験をしている様子は映像としてはみたことがあるものの、実物はみたことない…。いったいどんな話になるのやら。

痛みや疲労、その仕組みとは…

ぼくたちは、友人に過敏性胃腸炎という持病があったので、痛みのメカニズムについて興味をもっていました。また、毎日の学校生活の中で、寝ても疲労感が残ることを疑問に思っていました。そこで、痛みや疲れを『PETイメージング』という手法を用いて研究している崔翼龍さんにお話を伺いました。

AIと細胞

AIと生物を扱って研究をしている人にお話を聞きたいと思い、廣島通夫さんにお話を伺うことにしました。廣島さんは細胞の分子を観察することによって、裏にある現象やメカニズムを探り、分子が細胞応答をどのように調節しているかを研究しています。

自分にとってとっても身近なサイエンス

今回はネホリハホリ初の女性研究者。金城さんに「おもしろいひとです」と紹介され、インタビューのアポを取ってみたら、どうやら産休から帰ってこられて少し経ったところらしい。自分も含めて男性とはまた違った話が聞けると思うとドキドキ…。(

Vol. 03 – 2019年 冬

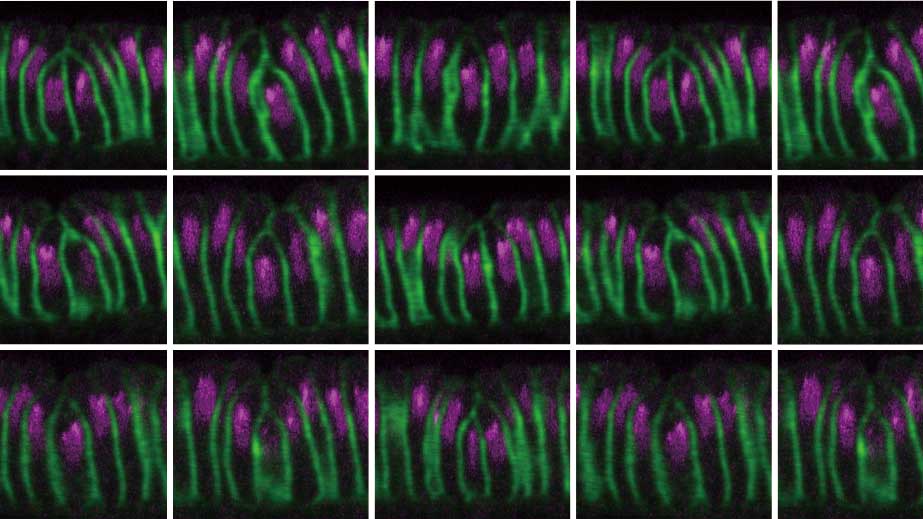

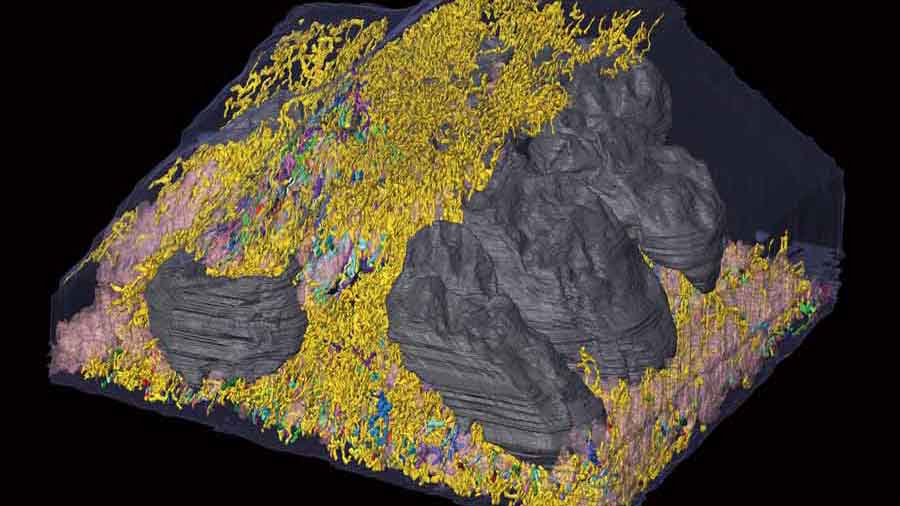

黄色く色づいたイチョウの岩山?実は…

これは電子顕微鏡で観察した細胞の中。岩のように見えるのは核、黄色やカラフルなものはミトコンドリア。ミトコンドリアは一本ずつ長さや形が違ったり、こんなにもぎゅうぎゅう詰めだったりするんですね。

生物学もいろんな専門家のチームワークで

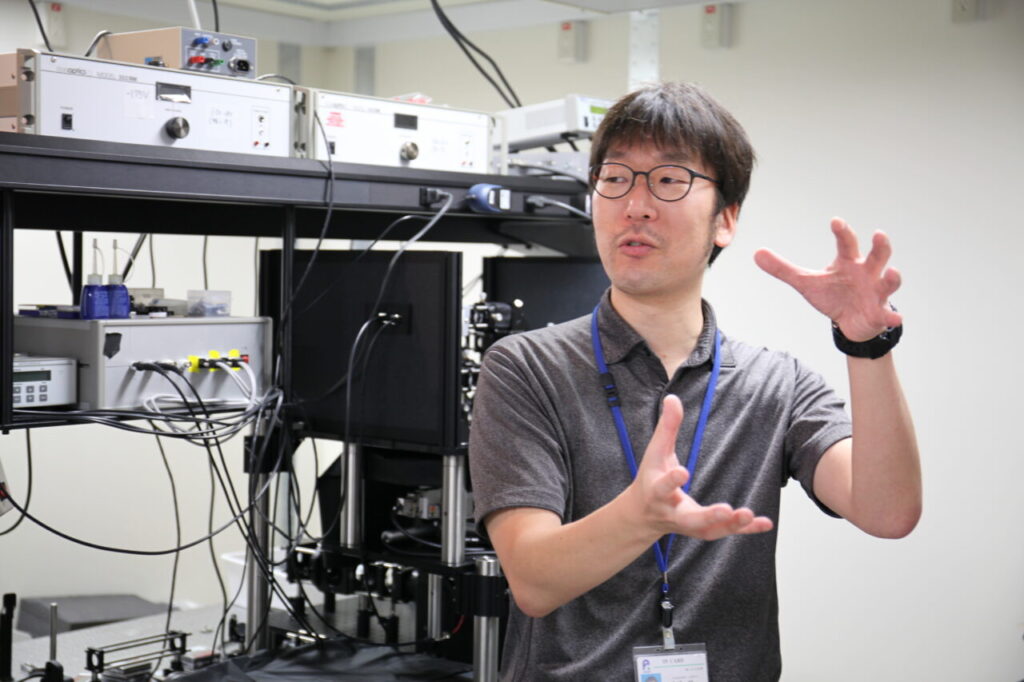

前回の京田さんから繋がったのは、金城さん。インタビュー場所として呼ばれたところは研究室。顕微鏡を作ったりしている、という話は聞いていたものの、入るといきなりむき出しのレーザーやレンズなど…。なんか、いつもとは違う趣…。

データドリブン・ライフサイエンス

新しい生物学に挑戦している久米さんからのご紹介で、京田耕司さんにネホリハホリ聞いてきました。今回は、長くて難しいかも…。でも、ここ最近のAIやビッグデータの流れとライフサイエンスを考える上でとても勉強になりましたので、最後までお付き合いいただければ幸いです。

Vol. 02 – 2019年 夏

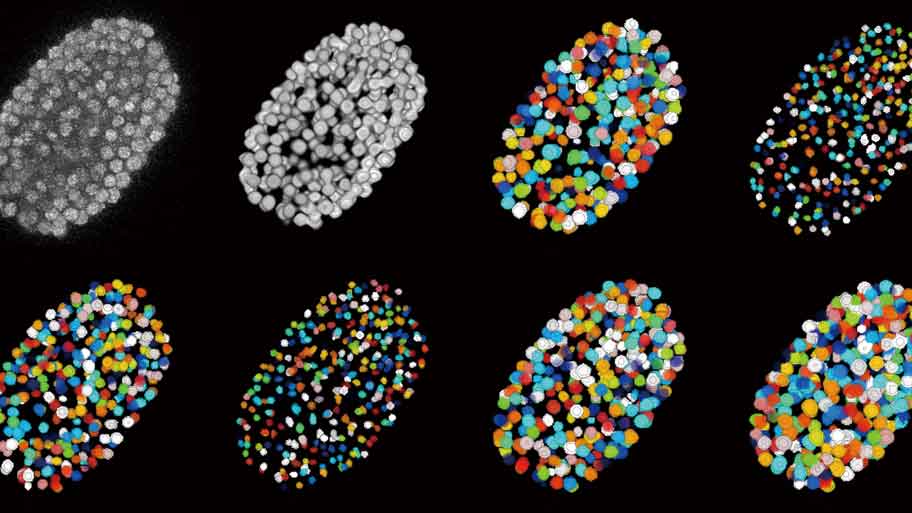

カラフルなジェリービーンズ?実は…

これは線虫という土の中にいる体長1mmの虫の卵。細胞の核を蛍光色素で標識して撮影し、画像解析したもの。約350個の細胞で構成されていることが分かります。